古 冰 川 遗 迹 —— 洩 湖 峡

● 张 学 财

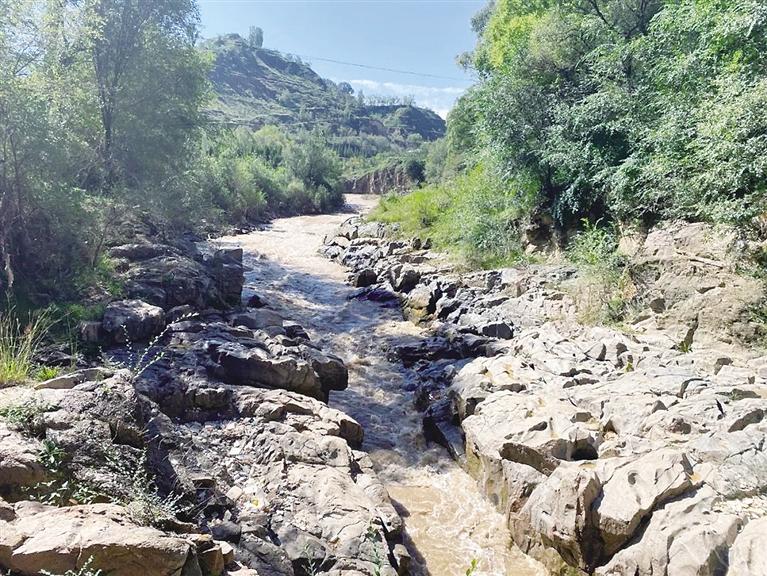

洩湖峡上段

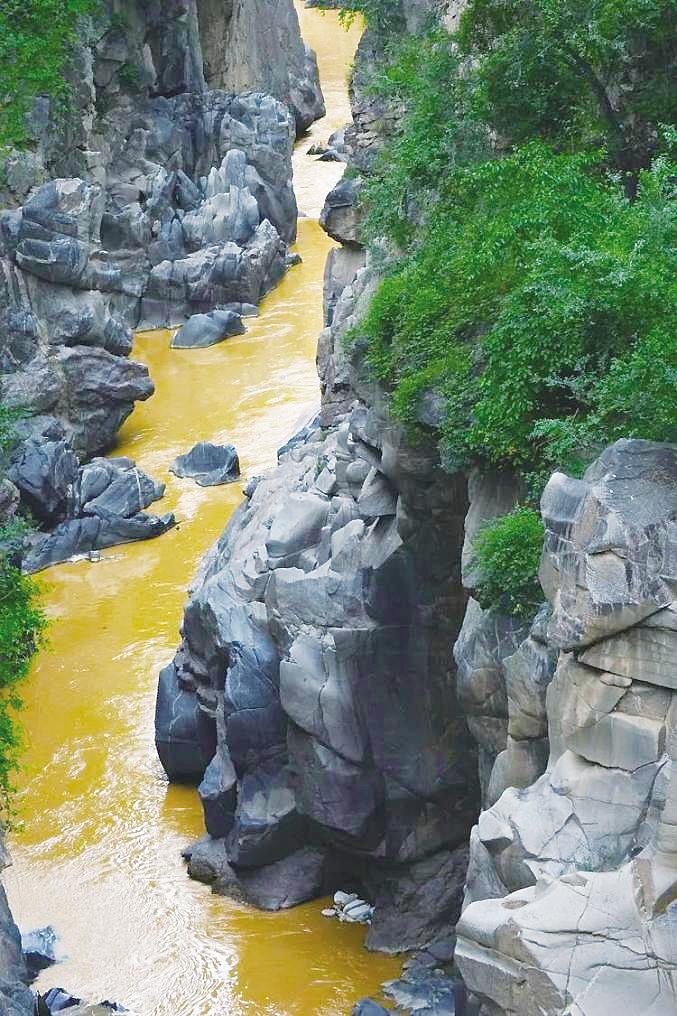

洩湖峡奇石景观

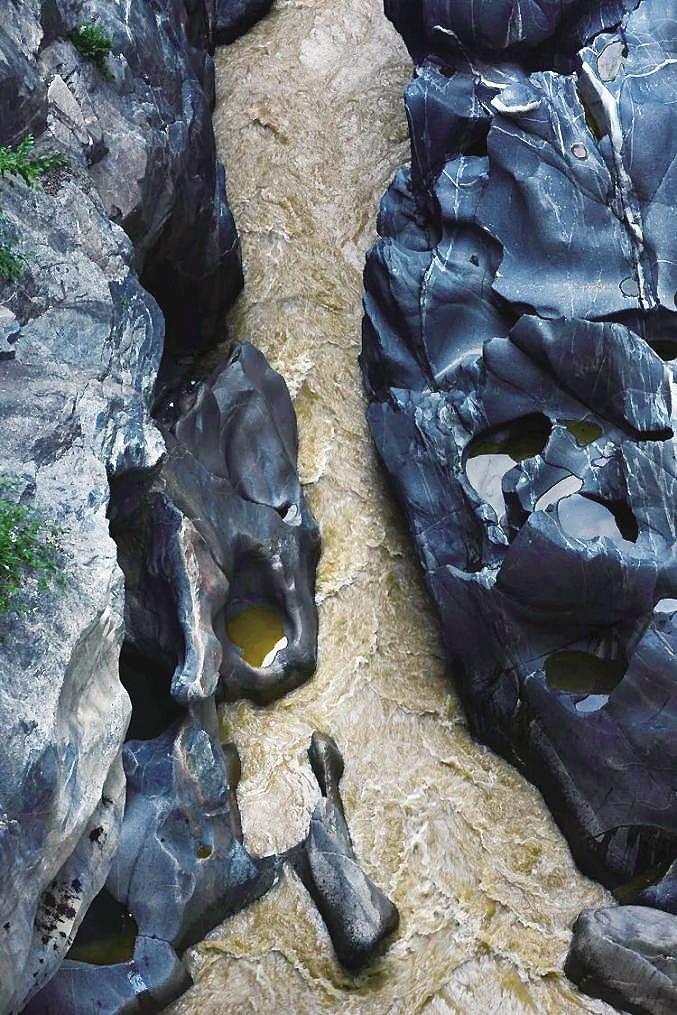

洩湖峡岩石上数量众多的冰臼

在临夏市东北面不远处的大夏河峡谷中,隐藏着一处风景绝佳的景观,其以大禹治水的传奇故事,状如雕塑的怪石而闻名遐迩,它的名字叫洩湖峡,但至今无人知道的是,这里竟然还是一处养在深闺人未识的冰川遗迹。

洩湖峡地处东乡县河滩镇小庄村、东塬乡塔山村与临夏县河西乡桥窝村、安家坡乡北小塬村交界处。大夏河从老虎嘴段开始,其间要流经一段约5公里的石质峡谷区域,峡谷最宽处10多米,最窄处仅1米多。河水流经峡谷最窄处时,受狭窄地形的挤压,在巨大的落差下,使得水流以一泻千里的气势奔腾而下,特别是到了夏秋雨季,河水以每秒上百立方米的流量,通过中间处仅1米的峡谷时,河水汹涌澎湃,惊涛骇浪,轰鸣如雷,令人惊心动魄。峡谷两岸峭壁如削,巨石嶙峋,鬼斧神工。在河床上和河岸边凸出的岩石上则分布着形态各异的石坑、怪石,掩映在两岸茂密的植被中,极具观赏性。

据《河州志》等地方文献记载,洩湖峡上游的大夏川在远古时期曾经是一个巨大的湖泊,相传大禹导河积石之后,顺着黄河东向,来到黄河支流大夏河上,看到下游处被石山阻挡,水流不畅,造成宽阔的大夏川成为了一片汪洋大泽,为了躲避水灾,人们都住在两边的陡峭狭窄的山顶上,后来大禹下令治水大军开凿了洩湖峡,顺利导出了湖水,此后大夏河两岸变成了平坦的川地,于是人们从高高的山顶迁到平坦的川地,在河流两岸建造房屋,开垦土地,大夏川变成了米粮川,形成了今天的模样。

相传大禹带人开凿洩湖峡时,在峡谷里的石头上留下了一个个石窝状的脚印,休息时在大石上留下了清晰的坐痕和卧痕,两岸的岩壁上也留下了开凿石峡的斧迹,还有记录大禹治水功绩的蝌蚪文,还说大禹在挖出来的深漕上修了一座桥,后来当地人把这座桥称为“禹成桥”,桥边有个村落,称为“桥窝”,据说当年大禹治水安营扎寨的地方,就是现在的“禹王庄”和“禹里家”。至今洩湖峡附近留有禹成桥、桥窝等地名。

为了纪念大禹开通洩湖峡的功绩和洩湖峡壮丽的景观,明代诗人刘承学将“洩湖雷鸣”列为河州八景中的一景,在他的《凤林八景》诗中有一首《洩湖雷鸣》中对洩湖峡进行了着力描绘:

两山开处洩湖桥,大禹神功迹尚昭。

二水会同直北注,一湖容纳转东潮。

山当峡处流如箭,水遇石时响似妖。

不但声闻夷虏恐,还分余派润枯焦。

诗中歌颂了大禹治水的神功,也描述了河水流经峡中流速之快和巨大声响这一壮观景象。

明代兵部尚书王竑看到洩湖峡的美景后,也写下了《大夏秋声》一诗,对大禹治水的丰功伟绩进行了缅怀:

河流滚滚日倾东,今古咸蒙大禹功。

巨浪奔腾连日雨,急湍澎湃九秋风。

雄音远渡凤林外,遗响频来草舍中。

任汝蛙鸣蝉噪在,彼声不与此声同。

2023年7月,笔者随同州文化旅游局负责人和有关学者专家等,前往洩湖峡对有关大禹治水遗迹的考察过程中,在洩湖峡中的河床坚硬岩石上,发现了许多或大或小、或疏或密、或深或浅的状如石臼一样的圆坑,起初以为是人工开凿用以架桥用的桥窝,因明代曾在洩湖峡上修建过桥梁,但经过仔细观察,发现这些石坑不仅数量众多,在不同位置的大石上都有发现,在一块大石上也有几个,而且没有任何分布规律,在河床上高低不同位置的石头都有,说明不是人工开凿的,更不是所谓的什么桥窝了。

既然这些大石上石臼状的石坑不是人工开凿的,那么这些石坑是如何在坚硬的石头上形成的?从其坑壁都呈直立状的结构分析,也不可能是河水冲刷而成的,因为河水冲刷的石坑其坑壁应该是根据水流方向呈倾斜状的。由于相关知识的缺乏,一时也难以找到正确的答案,于是将其作为一个问题一直装在心里,希望在以后的工作中得到解决。近日在查阅有关冰川遗迹的资料中,意外找到了有关这些石坑竟然是地质学所谓的“冰臼”,是冰川活动的产物,并进而得出了洩湖峡是一处冰川遗迹的答案。

冰臼是冰川的直接产物,冰期形成大约始于200万年-300万年前第四纪早期,当时巨大厚重的冰层覆盖处于“封闭”和“半封闭”状态,大量冰川融水(包括0℃以下压融水和0℃以上的冰川融水)沿着冰川裂隙向下流动时,由于受到冰层内的巨大压力,融水呈“圆柱体水钻”方式向下覆基岩及冰川漂砾进行强烈冲击、游动和研磨,最终形成了石坑,这些坑极像舂米的石臼,因此称为冰臼,是古冰川遗迹之一。

我国冰臼的首次发现是在20世纪70年代,当时也仅仅是在黄山、庐山和西藏等地有过零星记录,世界上也仅有北欧、北美、南极等地有一些报道。我国最初对冰臼的研究是源自于西方,而最初翻译的名称就是冰臼。

冰臼平面多数呈圆形、近圆形、椭圆形和不规则形状。其中较深的冰臼多呈口小、肚大和底平特征。口部上缘带有缺口(或开口),缺口有大有小,有深有浅。

洩湖峡中大石上发现的众多大小不一的石坑,属于罕见的河谷冰臼地质遗迹。量多面广,形成了一个巨大的冰臼群,其保存基本完好,这些冰臼形状各异,有圆形、半圆形、椭圆形、弯月形、葫芦形、马蹄形等等,而且冰臼大的超过1米,小的只有鸡蛋大小。那些位置较低的冰臼内都是清水充盈,而较高位置的则是沙石充填,臼内干涸。值得一提的是,这些冰臼所处的河床石,在经过冰川融水携带巨大滚圆砾石的冲刷、研磨,绝大部分表面打磨得十分精密,摸起来十分光滑。

在洩湖峡中,与数量众多冰臼一起的还有各种奇形怪状的奇石,峡谷两壁和河床中的岩石,石质坚硬,以黑色为主,并在石面上夹杂有白、黄等色纹理,色泽丰富,表面光滑,具有良好的观赏性。另外还有米黄、浅黄色的石块也散布其间。在阳光照耀下正是在漫长的冰川运动和滑动,与寒冻、雪蚀、雪崩、流水等各种应力的共同作用,形成了洩湖峡独有的冰川地貌景观

洩湖峡中,与数量众多的冰臼一起的还有各种奇形怪状的奇石,洩湖峡两壁和河床中的岩石,石质坚硬,以青色石为主,并夹杂有白、黄等色纹理,色泽丰富,表面光滑,另外还有米黄、浅黄色的大小石头也点缀其间。并在冰川和河水的长期共同作用下,这些大大小小的岩石成为了一个个各具情态的象形石,有的如闭目养神的神龟,有的似觅食的小鸡,有的如顽皮的猴子,给人一种动态的美,有的像盛开的莲花,有的如散落的笔架,有的像一张方正的桌子,变幻无穷,还有一些玲珑剔透,窍穴逶邃,犹如一个现代派雕塑的艺术大观园,具有良好的观赏性,形成了洩湖峡独有的冰川遗迹景观。还有一些奇特的巨石,更是横卧在湍流之中,在河水的滋润下,灵动无限。在这里很多石头都有专用名称,且都与大禹有关,有“大禹脚印石”“大禹支锅台”“大禹坐卧石”“大禹跳崖印”等等。

洩湖峡石臼群是古冰川运动存在的有力证据,由此可推断,在距今大约200万至300万年前的第四纪早期,临夏盆地曾经被广大的冰川所覆盖,冰层厚度在几百米以上,温度大约在-15℃以下。

冰臼是古冰川运动曾经存在的有力证据和历史见证,洩湖峡冰臼群的发现,对于研究古气候、古环境、全球变暖等具有极高的科研价值,填补了临夏没有冰臼群冰川遗迹的空白,不但有利于研究古气候、古环境,更对现代气候和环境的分析、预测提供了重要依据。同时作为独特的自然景观也具有极高的旅游开发价值。

洩湖峡景观作为临夏世界地质公园的重要组成部分,在临夏世界地质公园中占有一席之地,其地理位置十分优越,距离临夏市不远,是中国距离城市最近的冰川遗迹,加之交通发达,折达公路从其旁边经过,正在修建过程中的兰合铁路,永临公路也从边缘通过,附近又有临夏市折桥镇祁牟村的美食基地,并与出土中国最早青铜器的全国重点文物保护单位林家遗址相连。相信随着临夏世界地质公园被联合国公布为世界地质公园,洩湖峡冰川遗迹的发现,必将进一步提高临夏世界地质公园的科研价值和对外影响力。

目前,洩湖峡景观还处于尚未开发的原始状态,希望州县有关部门尽快制定保护开发规划,争取纳入项目实施,让它发挥应有的文旅带动作用。

1946年黄文弼洮河流域考察成果——

洮 河 流 域 考 察 之 观 感

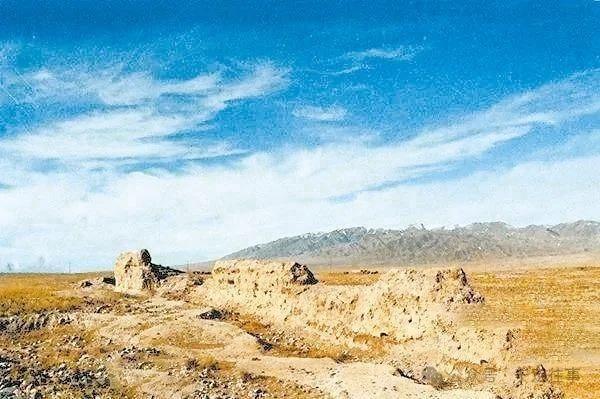

甘肃临洮县境内的秦长城遗址 (资料图)

2024年,是齐家文化发现100周年,也是黄河上游洮河流域近代考古学诞生100周年。1924年安特生在甘肃省宁定县(现广河县)齐家坪遗址的发掘,发现并命名了长期在国内外考古界风靡的甘青地区的新石器文化“六期文化说”之首——齐家文化,由此拉开齐家文化研究的百年序幕。100年筚路蓝缕,100年风雨兼程。随着中外考古学家前赴后继,孜孜不倦的研究探索,齐家文化也逐渐褪去神秘的面纱,其丰富的内涵和鲜明的特色逐渐被世人所关注,被学界誉为“华夏文明一个被遮蔽的源头”。

1947年,中国现代考古学家、古生物学家裴文中,以民国政府经济部中央地质调查所北平分所研究员身份,继续了二十年前地质调查所顾问安特生的工作,对渭河上游、西汉水流域、洮河流域、大夏河流域及兰州市附近进行了大规模的考古调查,历时五个月。在其《甘肃史前考古报告·临洮临夏附近史前人类遗址之调查》一文中写道“二十余年前,安特生氏在甘肃考古之时,其调查之主要区域为洮河流域,即洮沙及临洮(狄道)附近。安氏在此区域中,发现史前人类遗址甚多,采集物品亦甚丰富。安氏之后,中央研究院历史语言研究所夏鼐及北平研究院历史研究所黄文弼,亦曾前后至此区域,从事发掘,所获亦丰,贡献甚大。惟二氏之报告,尚未发表,吾人不能引为参考,深以为憾。”

从裴文中先生以上记述可知,当时中央研究院历史语言研究所夏鼐及北平研究院历史研究所黄文弼先后来过洮河区域进行考古挖掘,裴文中报告要比夏鼐和黄文弼发表的早。后来夏鼐先生也发表了《齐家期墓葬的新发现及其年代的改订》一文,有力推动了考古地层学的“中国化”。但是黄文弼先生对洮河流域的考古学成果一直不见于学刊文集,导致很多学者认为黄文弼先生对洮河流域的考古成果未发表。作为“中国西北考古第一人”,黄文弼不可能对洮河流域的考古研究只字不提,笔者多方查阅,请教追踪,终于在先生曾经任教的国立西北大学的校刊(复刊第二十八期,出版期:民国三十六年四月一日)上找到了黄文弼先生本人对洮河流域考古的演讲稿摘要,由黄文弼先生讲 边政学会记。在此整理,全文刊出,为齐家文化发现100周年献礼。

考察经过

1946年间余由南京到西安,其时距开学之期尚远,遂决定在开学前作一次边疆旅行。其先,有人在天水一带发现大量陶片,传闻与洮河流域发现之彩陶另成一系,此事有关我国文化之播迁甚大。因于十月初旬,由西安绕道天水,经天水时,曾到三阳川一带考察,其地为渭河流域必经之区,有卦台山,相传为伏羲画卦之处,其地发现之陶片、陶器遗物甚多,且确与黄河中部属同一系统,因其花纹均成压纹、绳纹、多为灰陶,间有红色者,亦不带彩,与甘肃洮河出土之彩陶不同,于是又有到洮河流域一行之必要。天水工作完毕,即赴兰州,略事筹备后,于十一月初,转至洮河,并得本系甘肃籍学生刘迺平、高习之二人随行,协助一切。起初拟定计划,乃由兰州乘兰岷公路汽车到岷县,由岷县经草地到夏河,再由夏河经临夏返兰州。不意车到临洮,发生障碍,一停数日,未能开动,余等以时间关系,不得已放弃岷县之行,即在临洮凭吊长城遗迹,又转向临夏,由临夏复至夏河,夏河即拉不楞地,在此地逗留数日后,复由临夏折回兰州,时已十二月初旬矣。计自西安出发,往返为时两月有半。

考察观感

长城的发现

临洮,清名狄道,古属陇西郡治,今以其地滨洮河而居,故名临洮。相传临洮附近有长城,但通志中云长城在岷州,究在何处,是须加以考证,方可证信。次日,由杨景周先生介绍访见洮惠渠主任,据说在临洮东南五十里之窑甸附近有长城遗迹,版筑形式颇为明显,乃于十一月十二日往访窑甸。沿东峪河而下,该河发源于鸟鼠山东北,向西流,经窑甸入临洮城北,注入洮河,即水经注之陇水也。余等当日达窑甸,时已五时半矣,乃宿该地中心小学。翌晨由中心小学校长向导,凭吊长城遗址,其地土人称为长城坡,坡在东峪河之东,距窑甸七八里,接近山岭处,发现许多陶片,亦均现绳纹、压纹之灰陶,至长城附近之处尤为众多,遍地皆是,则此即为古代建筑所遗留之残迹,已无可疑。次勘查长城城址,出土三四寸八分,宽约二十四寸,版筑厚度三寸八分,宽十寸,土色带红紫色,沿长城线均如此,而长城之外皆黄土。我们所见者虽均窑甸附近一段,但观其形势,乃作南北方向延长,询诸土人,据云三十里铺,亦有长城痕迹,但不明显。尔时天色突变,雪花飘舞,余等被迫下山,故亦未往三十里铺勘查。

长城建筑时代的考证 现所应问者,即此长城究为何时之长城?史记匈奴传:“始皇三十三年,使蒙恬将四十万众,北筑长城,自临洮之辽东,延袤万余里”。张守节正义引据地志:“陇西郡临洮县,今岷州西二十里,有长城”。由此可知始皇长城起自临洮,即今之岷县地也。但岷县与临洮均南北向,形成一线,设今岷县境有长城,必与临洮为同一时代之产物,即同为秦人所建筑者,可无疑义。至长城是否始皇所建,又为疑问,考始皇死于三十七年,而长城修建在始皇三十二年,其于四年之间,能筑成如此宏伟之万里长城,为不可能之事。按史记匈奴传:“燕长城筑于昭王时”(由张家口至辽阳)。“赵长城筑于武灵王时”(自宣化至宁夏)。“秦昭王二十四年灭义渠,有陇西北地十郡,筑长城以拒胡”。由此吾人可知始皇时之万里长城,乃缮修燕赵及其先代之长城而成者也,故河西一带之长城筑自秦昭王二十四年,当为始皇以前的产物。

其次吾人由长城附近所发现的陶片上观察,则花纹多绳纹或压纹,且色尚灰,与周秦陶器多相同,其版筑形式,亦因沿于古代,由其建筑及遗物言之,亦可断定为战国时代的产物。始皇统一中国后,势力只向南向北扩张,而西面始终止于临洮,仍为昭王时旧壤,终秦之世,其疆域未有所变更也。

寺洼山彩陶之研究

彩陶之发展与分布 此山为彩陶出现最多之地,瑞典人安特生曾临其地作考察,该山位洮河西岸偏南,据临洮四十里,实际乃一小平原,南北十里,东西五里,出彩陶之地曰“鸦沟”,在山之北端。查此沟之形成乃甘肃地震时所裂之缝,自该校至陈家坪凡五六里,均如是,并可见前人葬埋遗迹,兽骨灰坑颇多。吾人试量一灰坑,其上口约十五尺,其下底约二十尺,形如口袋,其土色下层为灰土,厚约四尺,次为黑土,厚约三尺五寸,最上层之浮土,为二尺,而彩陶片均蕴藏在灰土层中,此皆古代野处穴居的遗迹,现新疆哈萨克人尚有类此之居室可为佐证。由其灰土层之陶片看来,可断定为彩陶时期人居住之所。按彩陶分布之区域,除寺洼山附近而外,宁定为最多,如广通河以南,洮河以西以至黄河沿岸,均有彩陶分布,而大夏河流域及洮河以东则彩陶稀少,此彩陶分布大略之情形也。

彩陶与中国之文化 至彩陶与中国本部文化之关注如何?亦当提出讨论。彩陶的发现,始于安特生,其在民国十年来甘肃作大量之搜掘,据其出土之地点,曾作如下之分期:(1)齐家期;(2)仰韶期;(3)马厂期;(4)辛店期;(5)寺洼期;(6)沙井期。并云前三期系石器时代,后三期为金石并用时代,盖安特生氏因前三地无铜器之发展而后三地有铜器发展之故,且以前者推定为三千年至五千年,后者推定为一千五百年至三千年约当虞夏时代之产物,且以此当与商周铜器相接,而置之于商周之前。国人颇多相信其说,编通史者,讲述中国史而史必先称彩陶,再继以商周之铜器时代,而中国民族及其文化自西来之说遂由此而发生。但吾人细查其实,可疑之点甚多。兹就其形式、花纹试与中国流传之铜器与陶器作一比较如次:

形式 吾国古代日用器皿以鼎为最普遍,铜陶均有,为宗庙重器及人民烹调时不可缺少之物,其足有三,所谓“鼎足而立”者是也。又有簠簋四足,乃饭具,而考所有之彩陶器皿,并无三足或四足者,大都为平底或尖底,以余推测,其作尖底者,乃由于古代游牧人取牛角盛酒之习性相沿而成,与商周铜器,根本非一系统。

花纹 吾国自三代以下,陶器多用压纹、绳纹,而无有带彩者,再就铜器之纹样来说,率多呈对称式,象征兽头或人形,而彩陶则不然,多卷草或几何图案,有以走兽为题材者,均为写生式,与吾国花纹属于象征者不同。

彩陶之来源与时代的考证 由以上两点,吾人可证明其不属于中国新石器时代。彩陶与中国商周时代的铜器毫无关系,亦无因袭之迹象,实在各自为一系统,而安特生氏置彩陶于商周之前,实不合理。再考彩陶究为何种人所遗留之物,时代如何?吾人当知洮河以西,广通河以南,均为彩陶出现之地,且该地往昔为羌族所居,史云:“秦人西至临洮羌中”,亦足以证明。至洮河发源于嵹台山,初名嵹水,盖羌为嵹之转音也,故彩陶实为秦昭王以前其地之羌人所遗留之物,而其时代,亦可断定在春秋战国之际。

按此处陶器花纹与西伯利亚发现之铜器上之花纹相同,尤其与波斯苏萨出土之陶器类似,考其时代约在纪元前五世纪,适当吾国春秋时代。余想当时波斯北部有一蛮族名斯克泰(skythen)者,由黑海东迁,经锡尔河逾葱岭而至新疆之天山游牧。与中国西北边之匈奴、大月氏接壤,彩陶文化,或即由该族携来,辗转传于羌人及中国内地者,故山西浑源县出土之铜器及洮河之彩陶均具斯克泰作风者,即由于此。嗣后又渐传播于内地。如渑池秦王塞仰韶村出土之彩陶即是。其传入内地之经过,想系由浑之戎(即姜戎)所携入。见左传:“秦晋迁陆浑之戎于伊川”,即其明证。总之:彩陶为中国境内另一部分人所习用,与中国本部人不同种型,就现兰州附近与彩陶同时出土之人头骨及墓葬形式,均可以为证明,而一般人必欲拉彩陶为中国本部文化之一系,不无可疑。

以上为本人去洮河流域考察观感之大略,当时因限于时间,未能充分工作,深信以后如有机会作大规模的发掘,必能得到更正确更有力的证明也。 (马国海整理)