◇陕海青

一座被风雨剥蚀得残损不堪的隧道隐没在草木丛生的古栈道上,孤寂地坐落在石崖间,曾经的马帮驮队足迹和响铃早已消逝得无影无踪,只有暖暖的阳光和柔柔的白云一往情深地注视着它,寒来暑往永久地注视着它。它是大夏河畔茶马古道上一座人工隧道,或许是这段古道上最早的也是唯一的隧道。它背靠的山青草裸岩相间,高拔静穆,对面同样峻峭的山上树木茂盛,脚下古称漓水的大夏河向东潺缓流逝。东面距土门关10多公里,西边不远处植被稀薄的山峦是麻当乡地界,那里的古道边有一座我曾早年踏访过的古城堡或烽燧遗址。至于栈道与隧洞,城堡与烽燧,有着怎样的历史背景和时代对接,不得而知。只知道这条栈道是河州通往藏区拉卜楞、黑措(今合作),及至松潘、雅安和成都的一条逼仄的商旅之道。

我自小听父辈脚户哥们讲述,他们祖上几辈人搭帮结伙或单人匹马在这条古栈道上驮运货物当脚户,隐约记得还提到过大夏河畔栈道上有一隧洞,隧洞上下时而有劫匪出没。以前乘坐班车每当路过这里,看见石崖下河水形成一潭巨大的漩涡,翻滚回旋,望而生畏,公路也不得不躲避漩涡拐弯绕行。我从那时发现,漩涡之上的石崖中间有一石洞,肯定就是长辈们讲述的那座隧洞。

后来公路改道升级,这条古道和隧洞渐渐地在记忆中漫漶淡忘。

第一次登上石崖探望隧道是在2016年夏,是为编著一部地方历史文化方面的专著,带着一位记者朋友前去踩点拍照。在新路边一块沙滩地停车,找到废弃的旧路走到河边。短短30多年,昔日滔滔奔流的大夏河消瘦得令人心疼。我俩脱下鞋袜蹚过浑浊冰凉的河水到了对岸。石崖下以前深不可测的大漩涡不复存在,只有那座石崖和它身后的靠山寂然矗立着,有几只苍鹰在山崖上空盘旋。抬眼望去,山坡上的古栈道若隐若现,爬上砾石满地的山坡,循着那条长满杂草的古栈道来到隧道口。

站在隧洞前,穿过洞子看见对面葱茏俊逸的山峰,我错愕地瞩目着,感觉此情此景似曾相识,莫非在梦里?在诗画中?在影视镜头中?一时想不起来。走进洞子,才知洞子其实不大,深不足10米,高约2米,还有洞外两端露天部分,实则凿挖石崖长度15米多。脚下的石板路凹凸不平,洞内石壁像锯齿状参差绽裂,可以想象当年的开洞人一锤一钎凿打撬挖的坚毅与艰辛。从路面的牛羊粪便看,这里除了有牧人偶尔经过之外人迹罕至。挎着相机的记者兴奋不已,一边拍照,一边兴致勃勃地谈论他的大胆想法:你我沿着这条古栈道一路踏勘而去,追寻先人的足印,直至岷江四川。

下山过河,乘车走走坑坑洼洼的旧路,意犹未尽想看看附近山腰间盘绕曲折的栈道遗迹。车子颠簸着走近一座石山,发现有人在那里挖山采石,有一位老人走过来劝阻我们赶快离开,山石滚落有危险。

我频频回望被毁容的山,忧心忡忡地说:“这势头,往后会不会炸毁我们的那座隧洞?”记者却调侃说:要是炸掉洞子,那我们的照片可就成了绝照!

时隔数年,2021年夏,同样的季节,不同的是今夏少雨,河水越发浅薄,我再次来看那条隧道。和我结伴同行的是一位比我年轻的保安族作家,确切地说是我怂恿他来的。

和上次一样,在同一河滩地点过河,只是这次只脱掉鞋子没脱袜子。一路上我有些忐忑,怕那条隧道被炸掉,爬上山坡一看,谢天谢地,隧道安然无恙。我们俩穿越洞子,洞里洞外观看,然后拿手机各自拍照。我站在洞外眺望这条古道延伸的走势,细心的保安族朋友却在洞内面壁注目着什么,我走进去一瞅,原来石壁上竖着刻有两行字,细细一看,右边是“民国二年四月”,显然是挖洞时间,左边一行字不知是谁出于什么动机居然用黑油漆涂抹其上,字迹更加模糊不清。我们二人像研究甲骨文一样仔细辨认半晌,才有点含糊地认出繁体字“荣成春经理杨发荣创修”。可是,随即我便心生疑惑,这凿刻年月与脚户所言时间似乎有了差异。明洪武年间设立的四大茶马司为秦州(今天水)、河州(今临夏)、洮州(今临潭)、雅安(四川),而河州至藏区至少有三条茶马贸易路线:太子山、白石山方向至黑措为南路;大力架山麓西走甘加辗转拉卜楞或北往青海,此为北路;土门关以西大夏河岸线为中路。中路尽管崎岖窄险而马车难以通行,但骡马等牲畜驮运至少有数百年历程。如此看来,答案有两种:隧洞若是民国二年“创修”,那么之前无隧洞,栈道绕过石崖盘山而上;或者以前有隧洞,民国初年有人再次扩修。遗憾的是,当年的脚户老人都已离世,也就无从探询考证,开洞时间或成不解之谜。

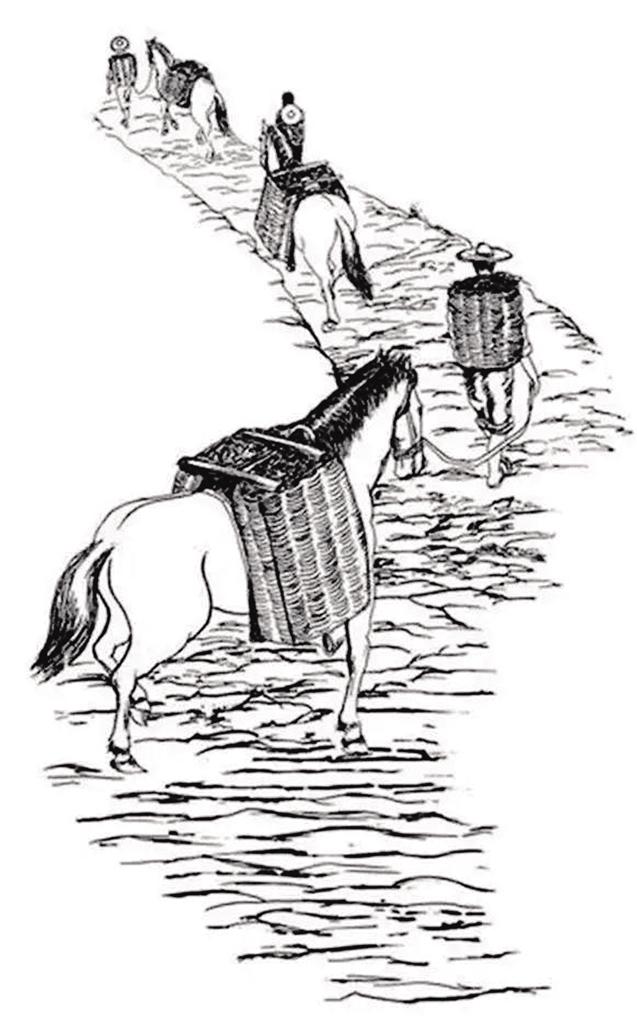

下山的时候,我又心血来潮地突发奇想,新疆天山有骑马游天山,我们何不把这条古栈道修复起来,从土门关到甘南草原骑马游,旅游寻古,骑马健体,何乐而不为?当然,公路不断网化高速化的今天,世人眼里的古栈道早已被遗弃而分文不值,只是湮灭在历史地平线下的遥远的记忆而已。可是你可曾想过,在那个艰涩苦难的历史岁月,它承载着怎样艰苦卓绝的历史使命?传递着古道先驱者们怎样的精神?如果说这一条条古老的栈道是汉藏文化交融的纽带,藏回传统友谊的见证,那么,那些头戴毡帽瓜皮帽、身着破棉袄白皮褂、靠脚力冒死长途跋涉的脚户哥们,难道不是输送文化和缔结友谊的和平使节吗?

一阵莫名的悲凉心酸中,我又想起那支脚户哥的花儿:

一溜溜山来(者)两溜溜山,

三溜溜山,

脚户哥下了个四川。

今个子想来(者)明个子盼,

明个子盼,

夜夜的晚夕里梦见。

漫漫古道,栉风沐雨,脚户哥粗犷而苍凉的花儿,缓释疲惫的筋骨,抒放对亲人魂牵梦萦的思念。他们大都目不识丁,不知唐诗宋词,不习琴棋书画,但他们天才般的即兴创作、出口成章的花儿奇葩却神奇地抑扬顿挫、平仄押韵。他们怎么也想不到,在世代传唱千百年后的今天,这一支支原本不登大雅之堂的山野情歌竟然堂而皇之地载入世界“非遗”名录。我不禁又回想10多年前被誉为世界音乐最高殿堂的维也纳金色大厅,王宏伟专场演出一曲高亢的“脚户哥下四川”,不知高鼻子蓝眼睛的西洋人是否听得懂中国的西北花儿,坐在电视机前,我是在那一刻激动得不能自已,神思随着花儿高古的情韵飞越在一溜溜山两溜溜山的脚户古道上。