马俊华

2015年5月3日,笔者同广河县文化广播影视局副局长马宝明、广河县教育局督导室马尚华及文广局马小忠,去广河县城关镇石那奴村王家坪考察齐家文化遗址。

白石灰层

汽车穿过石那奴结义村上了去东乡的乡间小路,穿过高速公路桥就开始上山。快到王家坪村时,马宝明把车停在路边,下车后他指着路边崖背说,这里有一个遗址点。我们过去一看,果然在离公路1.5米左右的半崖上有一条白石灰层,约5米长,中间部位有明显的烧灼坑(图1)。他说:这是齐家文化的居住地,中间的烧灼部分是做饭的炉灶部分。这个与广河县城关镇西坪遗址的白灰层一模一样(图2)。齐家文化的居民通常都选择在河流两岸发育较好地台地上,聚落规模大小不一。聚落内有房址、窖穴、陶窑、墓葬等,有的还存在砾石镶筑而成用于祭司的“石圆圈”。房屋建筑一般以半地穴式为主,墙壁和地下都抹有一层防潮的白灰面,而且白灰面平整光洁,室内正中都有圆形灶膛,门道多向南开。我们看到的王家坪遗址居住地,完全符合上述条件,说明是典型的齐家文化民居。

齐家陶片

随后,我们在公路西面田野里寻找,随处都可以发现齐家文化碎陶片,大部分是素陶片,也有彩陶片,陶片之上有绳纹花样(图3)。马宝明说这一带有很多墓葬,也有居室。我们发现了一个洞,马小忠脱下外衣,低头钻了进去,找了一会,没有找到什么东西。这里也发现很多被群众挖掘的痕迹,地边上一个干活的群众说,这一带陶罐、陶片经常发现,也有很多人来挖掘,曾经挖出过陶器之类的文物。

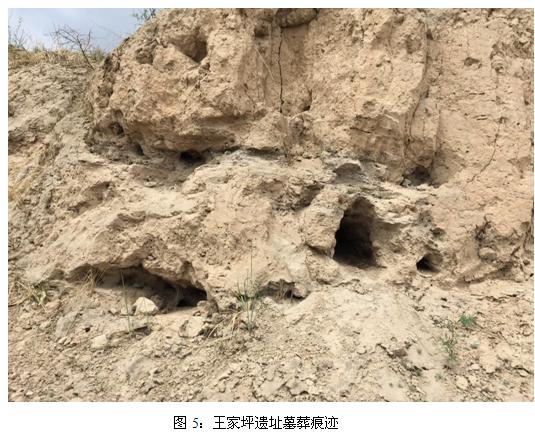

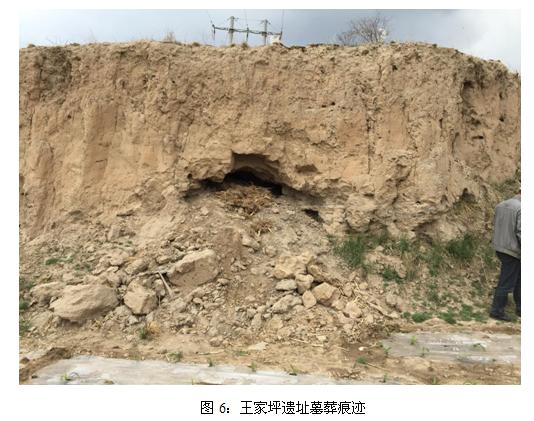

墓葬痕迹

我们捡了许多陶片后,又去了公路东面田野。这里照样有很多陶片。在一个地崖上发现了墓葬的痕迹(图5—图6),附近也有好多陶片之类的文物。其中有一块陶片带有釉彩(图7)。马宝明说这样的陶片很少见,这还是第一次发现,说明已经发展到釉彩时期了。

碳化粟片

又走到一块地边,在地边崖上发现了一块碳化粟残片(图8—图9)。粟,俗称小米,古称“稷”,是中国古代的主要粮食作物。所谓碳化,是把有机物中的氢、氧元素按水的组成比(2:1)脱去,留下黑色的碳,从而使对方碳化。碳的一系列化合物——有机物更是生命的根本。碳是生铁、熟铁和钢的成分之一。 碳能在化学上自我结合而形成大量化合物,生物体内绝大多数分子都含有碳元素。马宝明说:“这是典型的碳化粟粒,里面的粟粒已经碳了,也就是变成铁了,磁铁能吸引它。”我们看到里面的粟粒清晰可见,但似乎是烧焦变成红黄色了。这是这次考察的一个重要发现。

关于碳化粟粒,在山东泰安大汶口文化三里河遗址的一个窖穴中,曾发现1立方米的碳化粟。1981—1982年进行发掘的河南新郑沙窝李新石器时代遗址墓葬和灰坑中出土了大量的、比较密集的粟的碳化颗粒,分布面积约约8—1 .5平方米,据碳14测定的年代为公元前5220±105年[①]。2010年6月,内蒙古赤峰市敖汉旗宝国吐乡大窝铺村西南1华里的兴隆沟遗址,发现了1500多粒碳化谷粒,其中糜子占90%、谷子占10%。加拿大和英国的专家鉴定后认为,这些糜子和谷子是人工栽培形态的。加拿大多伦多大学进行了碳14鉴定后认为这些谷物距今7700至8000年,比中欧地区发现的谷子早2000至2700年。由此专家们推断,西辽河上游地区是这两种谷物的起源和中国古代北方旱作农业的起源地。因此敖汉旗已被联合国粮农组织命名为“全球重要农业文化遗产地”。

这次在王家坪遗址中也发现碳化粟粒,意义非常重大,说明那个时候的齐家人已经掌握了种植粟的农业生产技术。但未进行测定,尚不知年代有多少。

夏水之滨

这时候,天气突变,开始下起雨来了,衣服被淋湿,我们便离开了王家坪。回头远眺王家坪,它在广通河北岸的平台上,麦赞沟西面、槐刺坡之下的平地上。估计当时夏水(今广通河)河床较高,居所在夏水之滨,依山傍水,风景秀丽,是齐家人生活居住的好地方(图10)。

插图:

[①] 《考古》1983年12期,中国社会科学院考古研究所河南一队:《河南新郑沙窝李新石器时代遗址》。

征文大奖赛投稿邮箱:zwdjs123@163.com,

主办方二维码