临夏县隶属于甘肃省临夏回族自治州,位于甘肃省中部,临夏州西南部,东与临夏市、东乡县、和政县接壤,南以甘南州合作市、夏河县为界,西与青海省循化县毗连,西北与积石山县相连,北面与永靖县隔河相望,地理坐标为东经102′41—103′40,北纬34′57— 36′12之间。县境东西宽53.1公里,南北长59.85公里,总面积1212.4平方公里。辖6个镇、19个乡、2个民族乡,共219个行政村、2101个村民小组、2个居委会、11个居民小组 。全县总人口38.69万人(2011年),有汉族、回族、东乡族、保安族、撒拉族、土族、藏族、蒙古族、土家族等9个民族,是一个民族杂居以粮食生产为主的农业大县[2] 。2009年,临夏县实现生产总值(GDP)13.49亿元。

建制沿革

桥寺乡发现的朱家墩遗址和杨家河遗址均属马厂、半山、齐家文化,由此可断,早在五千多年前县境内就有人类繁衍生息。

春秋战国时,县境为羌人住地,受罕羌侯管辖。罕羌侯建邑(今双城),为县境内最早出现的城市。秦朝设陇西郡后,灭罕羌侯,设枹罕县,县治在罕羌侯邑(今双城)。

西汉建国,沿袭秦朝建制,县治未变,仍属陇西郡。汉昭帝始元六年(公元前81年),枹罕县改属金城郡。后从枹罕县分置白石县,县治在枹罕县旧址,枹罕县址东移至今新集镇古城村。东汉初年,仍沿西汉制。东汉建武十二年(公元36年),枹罕县又归陇西郡管辖。

三国时,陇西郡属秦州,枹罕县属陇西郡。

西晋初仍循魏制,晋武帝太康二年(281年),废枹罕县,立枹罕护军。东晋十六国时期,张轨据凉州,建前凉政权,在河湟地区建立晋兴郡,辖兴晋、枹罕等10县。东晋康帝建元二年、张骏二十一年(344年),因州界辽阔,分置河州(今临夏),河州之名自此始。河州辖兴晋、金城、大夏等10郡。兴晋郡辖枹罕县,郡治县治均在枹罕县址(今新集镇古城村),现有遗迹可辩。前凉亡,河州相继为前赵、后赵、前秦、后秦,氐、羌等民族建立的政权所管,枹罕县仍旧。

东晋孝武帝十年(385年),乞伏国仁建立西秦,今县境为西秦河州枹罕郡大部,中间一度曾为前赵、后赵攻取,实际仍由乞伏氏统治。公元412年,乞伏炽磐由谭郊(今积石山县刘集乡崔家村)迁都至枹罕,置百官将佐,四处征伐,统6州30郡,西秦政权达到极盛。今新集镇古城村既是西秦国都所在地,又为兴晋郡郡治和枹罕县县治所在地。宋文帝八年(431年),西秦被赫连夏所灭,西秦河州全境为吐谷浑占领。北魏太平真君六年(445年),改河州为枹罕镇。北魏孝文帝太和十六年(492年)复改为河州,枹罕县仍旧。西魏实行州、郡、县三级建制。西魏大统元年535年,河州统枹罕郡,枹罕郡辖枹罕县,十二年(546年)置凤林县,今县境北部多属凤林县辖地,南部属枹罕县,北周沿之。

隋文帝开皇三年(583年)废郡存州。隋炀帝杨广大业三年(607年)改周为郡,枹罕县属枹罕郡,废凤林县,其地并入枹罕县。

唐高祖李渊武德二年(619年),置河州,领枹罕、大夏2县。唐太宗李世民贞观元年(627年)实行道、州、县三级制,全国分10道,河州属陇右道。贞观七年(633年)于旧凤林县地置乌州,十一年乌州废,置安乡县。唐玄宗李隆基天宝元年(742年)改河州为安乡郡,属陇右道,辖枹罕县。天宝十四年(755年)发生“安史之乱”,吐蕃攻取陇右。唐代宗李豫广德元年(763年)河州为吐蕃占领,吐蕃在河州枹罕设军,属东道元帅府统辖,军有衔史、司台等职。

北宋初,吐蕃王族后裔唃厮啰占据河湟地区,宋真宗赵恒封唃厮唃之孙木征为河州刺史治河州。宋神宗赵顼熙宁六年(1073年),以断“西夏占有”为名,王韶进兵“收复”河州。河州先后属熙河路、熙河兰会路、熙河兰湟路、熙河兰廓路等。南宋高宗赵构绍兴元年(1131年)金国夺取河州地区,设州置县,仍属熙河路。金熙宗完颜皇统二年(1142年)置临洮路辖河州。金海陵王完颜亮贞元二年(1154年)废枹罕县,是年复置枹罕县,州治县治均在县境。

蒙古元太祖孛儿只斤铁木真二十二年(1227年)三月,河州地区为蒙古汗国占领。元宪宗孛儿只斤蒙哥四年(1254年)为蒙古巩昌府所辖。完宗五年(1255年)蒙古汗国设吐番等处宣慰司都元帅府于河州,管理蒙藏事宜。元世祖孛儿只斤忽必烈至元八年(1271年)元朝建立,在陕西行省下置河州路,领定羌、宁河、安乡3县(今县境为安乡县属地),均隶属于中央宣政院吐蕃等处宣慰司都元帅府。

明初,沿袭元代旧制。明太祖朱元障洪武四年(1371年)正月,置河州卫,为军政一体制,属西安都卫。洪武六年(1373年)正月置河州府,属陕西行中书省。洪武七年(1374年)七月置西安行都卫于此,领河州、朵甘(今青海省南部及四川省北、西部)、乌斯藏(今西藏自治区)三卫。洪武八年(1375年)十月改西安行都卫为陕西行都指挥使司,翌年行都指挥使司废,卫属陕西都指挥使司。洪武十年(1377年)分卫为左卫、右卫。十二年(1379年)七月改左卫为洮州,升右卫为军民指挥使司。明宪宗朱见深成化九年(1473年)复置河州,属陕西省临洮府。

清顺治初年,沿用明制。清圣祖爱新觉罗玄烨康熙二年(1663年)河州属甘肃省临洮府。清高宗爱新觉罗弘历乾隆三年(1738年),临洮府归入兰州府,河州改隶兰州府,州下无属县,今临夏县地直辖于兰州府。

民国二年(1913年),兰州府废。河州改名为导河县,属兰山道,县治在今临夏市郊城关镇。民国十七年(1928年)三月,国民政府内政部改定甘肃省部分县名,导河县更名临夏县,临夏县之名自此始,并从导河县析出宁河(今和政)、宁定(今广河)、永靖三县。民国二十三年(1934年)甘肃省政府设临夏行政督察专员公署,临夏县属之。民国三十三年(1944年)五月临夏行政督察专员公署改为第五区行政督察专员公署,临夏县仍属之。

1949年8月22日临夏县解放,26日临夏县人民政府成立(县治在今临夏市),隶属临夏分区行政督察专员公署。1950年6月23日从临夏县中分设临夏市,县治由城区迁往韩集。1958年12月撤销临夏县建制,临夏、永靖二县并入临夏市。1961年12月恢复临夏、永靖二县建制,临夏县治又迁韩集。1973年12月,撤销临夏市建制,并入临夏县,县治迁至城关镇(今临夏市内)。1983年8月31日国务院批准恢复临夏市建制,县市分设,县治再迁至韩集。自此至今,县治在韩集。

行政区划

截至2013年,临夏县辖6个镇(韩集镇、土桥镇、马集镇、莲花镇、新集镇、尹集镇)、19个乡(营滩乡、掌子沟乡、麻尼寺沟乡、漠泥沟乡、刁祁乡、铁寨乡、漫路乡、榆林乡、北塬乡、三角乡、坡头乡、桥寺乡、先锋乡、河西乡、南塬乡、红台乡、黄泥湾乡、路盘乡、民主乡)、2个民族乡(安家坡东乡族乡、井沟东乡族乡),共219个行政村、2101个村民小组、2个居委会、11个居民小组。

地理环境

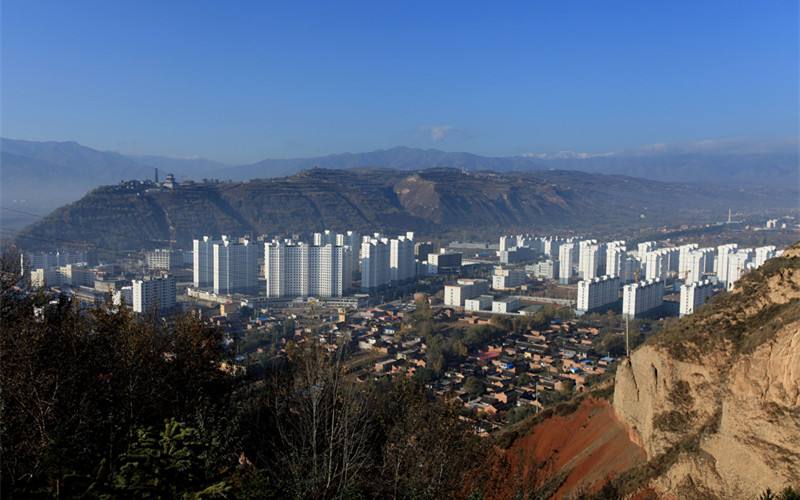

临夏县位于甘肃省中部,临夏州西南部,东与临夏市、东乡县、和政县接壤,南以甘南州合作市、夏河县为界,西与青海省循化县毗连,西北与积石山县相连,北面与永靖县隔河相望,地理坐标为东经102′41—103′40,北纬34′57— 36′12之间。县境东西宽53.1公里,南北长59.85公里,总面积1212.4平方公里。

地貌

临夏县地处青藏高原与黄土高原的过渡地带,地貌为青藏、黄土高原参半,多山沟,兼有塬、川。地势东北低、西南高,海拔1735—4636米之间,平均海拔为2287.6米。

气候

临夏县气候属温带半湿润和高寒湿润区的过渡地带,属温带半湿润气候,具有大陆性、季风性的山地气候特点,气候因素随地形高度变化十分明显。春季温和,秋季凉爽湿润,夏无酷暑,冬无严寒。年均日照时数为2323.5小时,日照率52%。全年太阳总辐射131.34千卡/平方厘米,年平均气温5.9℃,年平均无霜期为148天,年均降水量630.6毫米,年均蒸发量为541.9毫米。