甘肃 马俊华

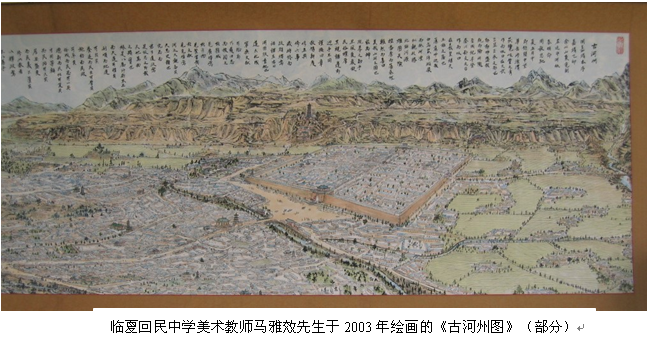

甘肃省临夏市古称河州,“河州八坊”是对临夏市南关一带聚居区的泛称,将居住在这里的人称为“八坊人”,东乡族语称“巴扎空”,意思是居住在城里的人。这里有著名的“八坊十二寺”和“八坊十三巷”。唐宋以来这里已经有人居住,到明清至民国时。而“八坊”之名是怎么来的,却众说纷纭。

市坊制的演变

什么是“坊”?《康熙字典》解释:“邑里之名,坊,方也,言人所在之里为坊。” 《辞海》解释:“市街村里的通称。如:街坊、村坊。”《说文》:“城,以盛民地”;“市,买卖之所也”。

自西周至唐代,城市管理中实行“市坊制”。市、坊、厢、里,是城市中的一种区划称谓,商业区曰“市”,居民区曰“坊”、“厢”、“里”。城中曰坊,近城曰厢。“坊”,或称“里坊”,是中国古代城市组织的基本单元。从北魏开始出现“坊”的称呼,从隋朝开始正式将“坊”固定化。

西周时,城市中已有市、次、叙、肆等。《周礼·天官·内宰》曰:“凡建国,佐后立市,设其次,置其叙,正其肆,陈其货贿。”所谓“建国”,就是筑城,周人筑城后既划出一块地方设“市”,为专门的商业区,“市”里设“次”[①]、“叙”(市场管理官员处理事物的处所)、“肆”(陈列出卖货物的场地或店铺)。

春秋战国时,城的规模逐渐扩大。城市中有专门的商业区“市”和固定的居民点“里”。根据《管子》记述,齐国都邑的聚居区管理机构为“里”。里的编户“五家为轨,十轨为里”,每里辖五十户,管理颇为严格。《国语·齐语》曰:管子制国:“五家为轨,轨为之长;十轨为里,里有司;四里为连,连为之长;十连为乡,乡有良人焉。”管理制度与西周大致相仿。

秦统一六国后,推广郡县制,城市大多成为郡县治所。在城市中设有专供经商贸易的区域“市”和专供居民居住的区域“里”(也称闾里)。即把全城分割为若干封闭的“里”,作为居住区。市区与住宅区严格分开,“市”和“里”都环以高墙,设里门与市门,由吏卒和市令管理,全城实行宵禁,晨启夜闭。按时开市、闭市,闭市后不许再有经营活动。在闾里制下,遂产生了“闾巷”,即闾里中居民互相往来的通道。另外有“国宅”,是专门供王公贵族和朝廷重臣居住的地方。

西汉时期,沿袭秦代城市管理制度。《汉书·食货志上》曰:“在野曰庐,在邑曰里。五家为邻,五邻为里,四里为族,五族为常,五常为州,五州为乡。”将棋盘式的街道分为大小不同的方格,这是“里坊制”的最初形态。“里”、“市”依然实行分离。“里”四周设墙,中间设十字街,每里四面各开一门,晚上关闭里门。“市”的四面也设墙,井字形街道将其分为九部分,各市临街设店。西汉长安有一百六十个闾里,每一闾里设“弹室”,控制居民。

三国时,沿袭西汉“里坊制”。曹魏都城——邺城开创了一种布局严整、功能分区明确的里坊制城市格局。平面呈长方形,宫殿位于城北居中,全城作棋盘式分割,居民与市场纳入这些棋盘格中组成“里”。

北魏时,在洛阳等城市仍然实行“里坊制”。在继承了前代都城居民聚居区按里划分的制度,并有所发展完善,从而使此时期的里坊布局更加规整化,管理严格化。《洛阳伽蓝记》卷五载:“京师东西二十里,南北十五里……庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门,门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里。”

隋朝时期,城市实行“市坊制”或称“坊市制”,并将“坊”固定化。城市中有“坊”、“市”的设置,是城市行政管理的基本单位。市内不住家,坊内不设店。坊,或称里坊,是城市组织的基本单元。《大业杂记》记载,隋代长安丰都市“周八里,通门十二,其内一百二十行,三千余肆”。

唐代时对“市”有严格的管理,当时的“市”集中在一个大院内,“市”的四周筑有围墙,称“阛”,四面设门,称“阓”。市门朝开夕闭,交易聚散有时,规定:“午时击鼓二百下,而众大会;日入前七刻,击钲三百下,散。”违反者要受到处罚。

唐代长安设有东、西两市。市的设立、废撤和迁徙,都由官府以命令行之。市内店铺按商品种类区分,排列在规定地点,称为“肆”、“次”。政府设有管理市场的专职官吏,历代名称不同,如司市、贾正、市令等,其职掌基本类似。《旧唐书·食货志》曰:“在邑者为坊,在田野者为村。” 《唐六典》曰:“两京及州县之郭[②]内分为坊,郊外为村。”《旧唐书·职官志二》载:“百户为里,五里为乡。两京及州县之郭内,分为坊,郊外为村。里及坊村皆有正,以司督察。”这就是说,城郭之内的居民区称为“坊”,郊外居民区称为“村”。唐代后期,商业活动渐渐不限于东西两市,在两市邻近的各坊和城门附近,已有手工业者和商人设店、摆摊售货;大城市并出现夜市。《大业杂记》记载,唐代长安东市“东西南北各六百步,……广狭不易于旧,……街市内货财二百二十行,四面立邸,四方珍奇,皆所积集”。

唐长安城平面布局严格按照《周礼》中有关城市规划的理想模式进行建设, 同时采用超出需要的街道与坊里尺度,目的在于突出皇权;将坊里之间用坊墙分隔, 划清范围, 限制夜间出行, 以利管理。唐代都城长安的外郭城,除坊与市之外,还有“街”。因此,唐代城市的管理区域分为坊、市、街三部分。坊以鼓声为准,由坊正负责坊门启闭,违反规定要受到处罚。夜晚全城街道实行严格宵禁,官员也不例外。

厢坊制的出现

宋代初年,城市体制管理仍然沿袭唐代的坊市制度。市民居住区为“坊”,商业区为“市”,居民区和商业区截然分开。居民的“坊里”和店肆集中的“市”,四周都筑有围墙。所有门户都设专人把守,早晚定时启闭,夜间不准随便出入,而且民居、店肆只准开在坊市围墙以内,不准当街开门。[③]后来,这种封闭式的“市坊制”逐渐被打破,市场的地域限制和时间限制随之取消。城里随处可开设商铺,小商贩也可在各处沿门叫卖,夜市盛行,城厢内外形成繁华的商业区,并出现了专业性的批发交易市场。

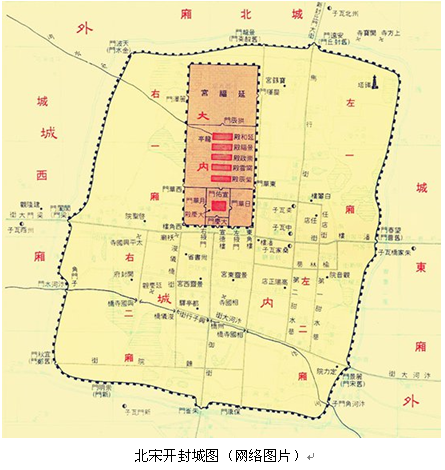

坊市制崩溃后,厢坊制取而代之,成为新的城市管理制度。宋代,出现了以军事管制为基础的厢,后又形成了坊、厢、府州县多级行政体制。宋真宗大中祥符元年(1008年),在东京(开封)城外居住区划分八厢,并置厢里管理。于是作为城市独立一级的管理机构——厢便出现了,它的任务是“令分地巡逻,治烟火盗贼公事。”厢的办事衙门,称厢公事所,设巡检使一员,为该厢官长。厢官的设置,以所辖坊数和户数多寡而定。厢下设有巡捕,是基层治安机构,相当于现在的派出所。天禧五年(1021年)将东京(开封)外城外八厢改为九厢,共管十四坊。[④]

辽金元时期,城市管理融汇了少数民族因素,特别是元代,城市管理呈现新的特征。元代仍实行“分城市之居民,成井邑之定制”[⑤]的厢坊制,分为隅、厢、坊、巷等,但管理体制有了显著变化。除四川、岭北、湖广、云南等行省的一些边远地区外,路级治所均设“录事司”,“掌城中民户之事”。原南宋首都临安府曾于宋高宗时设九厢,元改路后,分设四隅录事司,后并为左、右两处录事司。

明朝建立后,在地方上实行了“里甲制”;在城市实行了“坊厢里制”。《明史·食货志》载:“洪武十四年诏天下府州县编赋役黄册,以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事。先后以丁粮多寡为序,凡十年一周,曰排年。在城曰坊,近城曰厢,乡都曰里。”规定:以一百一十户为一里;一里分十甲,十户为一甲。里设里长,甲设甲首。城市中设坊、厢、里。坊设坊长,厢设厢长、里设里长。城市居民实行以户籍管理制度,按职业划分居住地带,根据其所在地区街道,分别按坊、厢、里进行编制。

清朝的城市管理制度有其特别之处,即实行满汉分治。以都城为例,清代将北京分为内城和外城,内城安置由东北迁来的满族旗人,原本在内城居住的汉族被迁往外城,形成了不同的社区划分与管理。这种管理制度使内城与外城的居民结构大不相同,内城居住的多为满族八旗兵,外城居民则是以汉族为主的官僚士绅、商贾、匠人、手工业者等。

清代在城市实行“牌甲制”,亦称保甲制。即以十户为一牌,十牌为一甲,十甲为一保。保甲制最本质特征是以“户”(家庭)为社会组织的基本单位。户设户长,甲设甲长,保设保长。

民国时期,依然实行保甲制度,十户为一甲,十甲为一保。在实际操作中城市与乡村、各地区之间略有弹性。在城市则以每一门牌为一户,如同一门牌内有两家以上仍以一户计,户长由此门牌内各家互推一人充任。

蕃坊和教坊

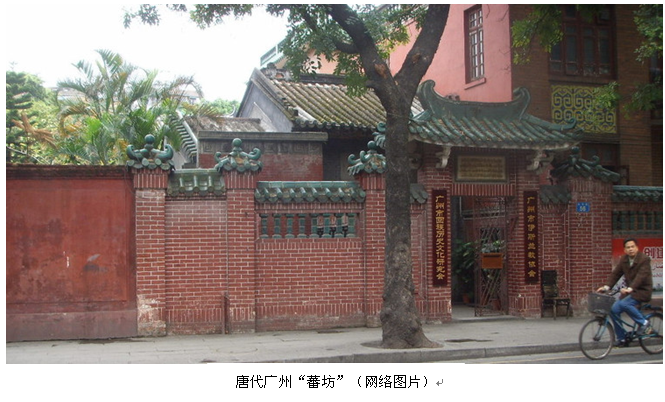

从唐宋至元明,对外来的西域回回人,在“市坊制”下,实行“蕃坊制”。“蕃坊”又作“番坊”、“蕃巷”,指的是中国唐宋时期波斯侨民在华聚居区。在蕃坊制下又产生了“教坊”。

唐代时,因城市中的居民区称为“坊”,宋代继承沿袭了唐代“蕃坊制”。到元代时期,“元代回回之人遍天下”。政府设立了“哈的司署”,在地方上,设立“哈的所”,并以“哈的”作为掌教,也称为“掌教哈的”,管理教务。元代后期“掌教哈的所”被取消,可“哈的”依然存在,继续行使其职权,直到元亡为止。

八坊来历

“河州八坊”是古代城市中“市坊制”、“厢坊制”和“蕃坊制”演变的产物。明朝在城市管理中,沿袭了市坊制和厢坊制,实行了“坊厢里制”,坊设坊长,厢设厢长、里设里长。城市居民实行以户籍管理、按职业划分居住地带的制度,根据其所在街道,分别按坊、厢、里进行编制。河州城如何实行“坊厢里制”编制,尚无资料可查,根据朝廷实行的“坊厢里制”推断,回民聚居的河州城南关厢一带,可能有八个行政“坊”,相当于现在的街道办事处,所以称为“八坊”。河州八坊也可能是唐宋“蕃坊”制和“教坊”制的遗迹。

明代河州的“市”在城内里郭,明《河州志》记载,河州城内里郭有 “大市,即粮货市也,贸易至午而散。在城中大十字街。中市,即畜类市也。六畜咸集,贸易至午而散。在城中小十字街。南关市,客店一十八座,四方商贾居焉。”[⑥]到清代时,河州城内“市”转移到南关,清《河州志》载:南关有“大市,即粮货市也,至晨而散,大城中北面。中市,即畜类市也,至晨而散,大城中街门口。”[⑦]民国时的《续修导河县志》记载:“南关市,有米粮市场,阛阓毗连,客商云集,较之城中商业繁盛倍蓰。”[⑧]

现在人们习惯上把临夏市南门广场红水河以南,三道桥以北,东自上二社以西,西至西巷以东的这片回民聚居区称为“八坊”。根据明代“在城曰坊,近城曰厢,乡都曰里”的规定,八坊应该在城内,为什么把河州南门外的南关称为“八坊”?我们查一下明代《河州志》就知道了。明《河州志·州城》载:“南门外关厢,长五里,稍门三座。西门外关厢长二里,稍门三座。东门外关厢,长百步。稍门关厢属州,城属卫。”[⑨]当时把南门外隔红水河以南称为“南关厢城”,这时已有“关厢”、“厢城”概念。明《河州志·城池寨堡》一节中列有“州城”、“南关城”、“关厢”等标题。其中《城池寨堡·南关城》载:“南关城,隆庆三年[⑩],知州聂守中创筑。延袤七里五分,高三丈,阔二丈五尺。南门有楼一座,东西二门,铺八座,垛口五百。”[11]明代修建的关厢南门,俗称“稍城门”,在今三道桥广场之北,上有城楼三间。清乾隆十六年(1751年)河州知州张永淑重修城楼时书“古枹罕”三个大字,镌刻于砖匾之上,镶嵌于南门城楼之上。民国二十七年(1938年),马步青在三道桥迆东大兴土木,修建官邸东公馆时,拆去南关厢稍城门城楼及部分城墙,稍城门之上的“古枹罕”三个大字移嵌于南城门门楣。所以,明代时,南关稍城门(今三道桥)之北均为城区,与“在城曰坊,近城曰厢”相符合。至今民间仍然把三道桥广场南口称为“城门”。

在“坊厢制”下,坊内有居民互相来往的通道闾巷,便有了“八坊十三巷”。由大寺坊、祁寺坊、西寺坊、北寺坊、铁家寺坊、前河沿寺坊、老王寺坊、新王寺坊等八坊,大旮巷、小南巷、坝口巷、北巷、沙尕楞巷、专员巷、大南巷、仁义巷、细巷、拥政路、铁家寺巷、王寺街等十三巷组成。

民国十七年五月二十六日(1928年7月13日),战乱中,河州八坊民房化为灰烬。到清朝以后,保甲制替代了坊厢制,虽然“坊”的行政区划和管理机构不存在了,但“八坊”的名称一直延续下来。

[①] 次,《左传·庄公三年》曰:“凡师一宿为舍,再宿为信,过信为次。”以此推断,“次”为商人住宿之处,即旅社。

[②] 郭,外城,古代在城外加筑的一道城墙,即城外围着城的墙,叫城郭。

[③] 胡建刚:《宋代厢房制的城市治安功能》载《兰台世界》2009年第11期。

[④] 杨瑞军:《略论宋代厢房制度》载《山西师大学报(社会科学版)》2006年11月,第33卷,第6期。

[⑤] 《元史》卷六二《地理志》五。

[⑥] 吴祯著 马志勇校:《河州志校刊》,“地理志·里郭”,甘肃文化出版社,2004年6月第1版,第14——15页。

[⑦] 王全臣主编:《河州志》。卷一,“城池·市里”,第37页。

[⑧] 黄陶庵著 马志勇校刊:《续修导河县志校刊》《建置门·市级》。第35页。

[⑨] 吴祯著 马志勇校:《河州志校刊》“城池寨堡”,甘肃文化出版社,2004年6月第1版,第10——11页。

[⑩] 隆庆三年,为公元1569年。

[11] 吴祯著、马志勇校:《河州志校刊》“城池寨堡”,甘肃文化出版社,2004年6月第1版,第11页。