●幸福

临夏砖雕、雕刻葫芦、彩陶并称为“河州三绝”,刀耕火种塑造而成的彩陶,早已成为临夏的一张“名片”。

从兰州沿兰郎公路,经定西临洮县康家崖,车过波涛翻滚的洮河,就到了中国“彩陶之乡”临夏州。广河县临园大桥桥头旁,沉静地矗立着的彩陶雕塑,凝固的墨色线条像是流畅的路标,仿佛还刻着高原千年的阳光。

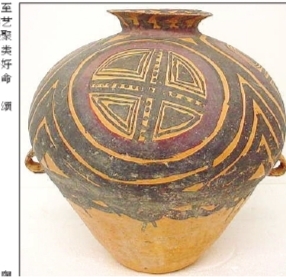

去年夏天,我有幸参观临夏州博物馆,进入精绝美伦的彩陶馆,汇集1700多件临夏出土的精品彩陶,彩陶馆展出的230件精品,其中180件珍贵文物,大部分是上世纪七八十年代,文物普查时发掘,各县交由州文化馆收藏。最为著名的马家窑文化,马家窑类型、边家类型、半山类型、马厂类型。临夏彩陶器型好,品相好,等级好,也是中国迄今发现彩陶最多、最集中的地区之一。“彩陶王”——马家窑类型彩陶瓮,出土于积石山县安集乡三坪村,现藏中国历史博物馆,被誉为新石器鼎盛时期的“彩陶之冠”。

神奇的彩陶被发现的时间至今不足百年,而渊源的彩陶文化却能追溯到史前。目睹自旧石器时代、新石器时代、青铜时代、秦汉时代、唐宋时代发源顺序陈列,其中以马家窑文化、齐家文化、辛店文化命名的彩陶,自成体系又一脉相承,宛如黄土高原与青藏高原的一双眼睛,见证着黄河上游几千年来的历史变迁,人类文明的发端及其生生不息的延续。

如今在临夏市、积石山县、广河县、东乡县、和政县博物馆都有精美的彩陶。置身遥远的时空隧道,思接千载,如梦如幻,走进彩陶碎片里的千年时光,一条由彩陶汇聚的文化长河,柔软地在人的眼前飘逸。

远古先民用河水冲积的陶土,用铁元素等矿物质文饰的陶器,经500至600度的高温窑火烧制,使陶器艺术鉴赏达到颠峰。陶器文化凝聚着劳动人民的智慧,绽放出人类童年的梦想,寄托着人们对美好生活的憧憬,泥土被赋予了生命和灵魂。

正如郭沫若先生《西江月·颂陶》这样写道:

土是有生之母

陶为人所化生

陶人与土配成双

天地阴阳酝酿

水火木金协调

宫商角征交响

汇成陶海叹汪洋

真是森罗万象

这是一种高度的和谐,在陶瓷的国度,由陶器到瓷器的演绎,不仅满足了时人的审美需要,随着窑窖温度大幅提升,在1200度的高温熔炼下,陶土又完成了一次“漂白”的过程。瓷器的细腻华丽,雍容典雅,显示出女性的阴柔之美;陶器阔腹狭颈,粗犷质朴,更彰显男性的阳刚之气。“四大发明”没有陶瓷,而几千年前的科学启蒙,将化工科技应用生活艺术,这是多么了不起的发明啊!即使当代先进的工艺能轻易复制赝品,而远古彩陶的厚重与高度,今人却难以超越。

彩陶没有真假之分,只有新旧之别。谈到彩陶修复过程,临夏州博物馆副馆长马玲说,先用5—10%盐酸溶液,用毛笔或毛刷清除表面附着的碳酸钙,然后用20%碳酸氢钠溶液清洗,清水浸泡,酸碱中和,把彩陶的酸碱泡出来。古老的彩陶上面的纹饰,是不掉色的,而仿古制品颜色轻易就掉。彩陶纹饰颜料由天然矿物质绘制,埋藏地下历经几千年的酸碱腐蚀,而永不褪色,历久弥新,这真是先民了不起的杰作。

在“彩陶王”的故乡积石山县,我曾经听一位专注彩陶的筑造匠人讲,彩陶外秀于形,内涵于质,制作从雕塑成型、打磨上光到冶炼出炉的过程,要经过几十道甚至上百道工序,其中有着极其严格的讲究,手下捏塑的功底与火候的把握,同时更不乏艺人的鉴赏品位,相得益彰;只有投入全部的身心,烧制出的作品才有灵性和神采;只有那些形神兼备的彩陶,才堪称彩陶中的上品。

对于彩陶的出神入化,有人说:“心里有陶,目中无人”。淡泊名利纷扰,才能宁静致远,目睹痴迷彩陶的匠人,对彩陶技艺怀着无比的虔诚和崇敬,沉浸于彩陶的艺术氛围中,他们的执著精神为人折服。追寻绚烂的彩陶文化,想象土与火的结合,体验精与神的交融,不禁带给人无尽的遐想,继而感悟古朴中蕴涵着的人文哲学。

1984年,临夏州开始彩陶复制的产业开发,成立大夏文化发展有限责任公司,隶属于临夏州博物馆,制作和销售彩陶制品,品种有40多种,远销国内外。1986年,大夏彩陶工艺品被列为甘肃省文化系统彩陶复制科研成果,同年代表甘肃参加在北京举办的全国科研成果展览,分别于1987年、1990年、1991年荣获“甘肃优秀工艺品百花奖”。

痴迷于彩陶文化的大夏公司总经理李焕云,潜心收藏高古彩陶十多年了。他们生产复制的彩陶按照器型比例加工,采自临夏市南龙镇凤凰山河床冲积的淤泥,经过滤、清洗及调和,像发面一样,要浸泡发酵半个月,以保证胎泥的柔韧性,才能进入制作的模型,前后经过二十多道工序,至少需要四十天。多层次多领域促销实践,提升了临夏彩陶的知名度。大夏年生产规模两万多件,每年送出彩陶纪念品上万件,近年来,临夏五山池黄酒厂和大夏公司合作,每年生产“彩陶王”复制品,销售一万多件。彩陶和黄酒的联姻,令人沉醉。

临夏彩陶文化的保护和开发,得到了国家、省、州的高度重视。临夏州博物馆免费开放后,国家每年补偿130万元的经费,由于经费短缺而停滞了十几年的彩陶征集,今年征集了一部分珍贵的藏品。据说,双休日每天参观的游客能达五六百人,平时达到二三百人。

马玲说,你想彩陶在地下埋藏了五千多年,文物出土必然遇到自然风化的问题,现有馆藏设施仅做到通风,温度和湿度调节做不到。针对州博物馆上世纪九十年代的库房,将近三千多件文物藏品,不同程度存在着损坏和自然风化的现象,据悉,一座建筑面积9165平方米,由国家立项投资2600万元,新建标准化的临夏州博物馆,主体结构为三层戴帽和地下室建筑。目前,该项目已经通过前期准备,年内即将破土动工。一座新型的现代化博物馆将呈现在世人面前。

如果说,是勤劳智慧的古人构筑了中国的“彩陶之乡”,而如今围绕彩陶“名片”的文化遗产保护开发应运而生,在临夏这片神奇的热土上,正是方兴未艾,临夏工艺奇葩——彩陶,迎来了她又一个崭新的春天。

探访临夏老花市古玩市场,可见鳞次栉比的彩陶门店,博古架上陈列着琳琅满目的展品,还有地上铺陈的或许千年的彩陶瓦砾,你就能体会得到,临夏各族人民对博雅的高古陶器的热爱,似乎有着那种与生俱来的兴致。每年春暖花开时,来到临夏去红园或者坊间民居,热情好客的主人以“三炮台盖碗茶”接待远方宾朋。品味茶香,相伴紫斑牡丹的氤氲,聆听优美“花儿”声情并茂,感受临夏人民创造生活的浪漫情怀。

陶者,德也,情也,意也!治陶,就是治德、怡情、逸趣也!

沧海桑田,在数千年的土与火中,他们为陶而来,淘陶而去,治陶而归。

端庄古朴的彩陶瓦罐,这首用黄土塑造和凝聚而成的生命之歌,盛满了河州所有往昔火热的光阴,而未来临夏还有多少魅力,期待我们有一双发现的眼睛。